Anbieter zum Thema

E-Government als Treiber

Im März 2009 verfasste Martin Schallbruch, bereits damals ‚Chief Information Officer’ (CIO) der Bundesregierung, das Ziel in einem Aufsatz: „Das Vorhaben steht auf der Prioritätenliste der Bundesregierung weit oben und ist Kern der E-Identity-Strategie die mit dem Regierungsprogramm E-Government 2.0 im Jahr 2006 definiert wurde. Der neue Ausweis wird zum Katalysator für E-Government, geht jedoch in seiner Wirkung weit darüber hinaus. Er birgt erheblichen praktischen Nutzen für E-Business und E-Commerce und kann nur durch enge Zusammenarbeit von Verwaltung und Wirtschaft zum Erfolg geführt werden.“

Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer (DHV) erklärt die blumigen Anglizismen so: „Unter Electronic Government verstehen wir die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien.“

Aufgrund der technischen Entwicklung schätzt die DHV, „dass diese Prozesse künftig sogar vollständig elektronisch durchgeführt werden können. Diese Definition umfasst sowohl die lokale oder kommunale Ebene, die regionale oder Landesebene, die nationale oder Bundesebene sowie die supranationale und globale Ebene. Eingeschlossen ist somit der gesamte öffentliche Sektor, bestehend aus Legislative, Exekutive und Jurisdiktion sowie öffentlichen Unternehmen.“

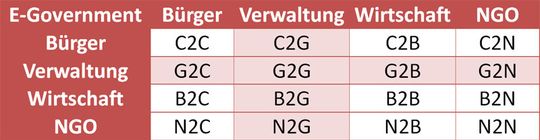

Zur Erklärung schreiben die Speyerer: „Electronic Government umschließt somit sieben der sechzehn möglichen Matrixfelder in einem X2Y-Beziehungsgeflecht, deren wichtigsten Vertreter für Investitionstätigkeiten gegenwärtig die Felder B2B (Business-to-Business) und B2C (Business-to-Consumer) sind.“

Insbesondere mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Electronic Government würden die Felder

- G2G (Government-to-Government),

- C2G (Citizen/Community/Consumer-to-Government),

- G2C (Government-to-Citizen/Community/Consumer),

- B2G (Business-to-Government),

- G2B (Government-to-Business),

- N2G (NPO/NGO-to-Government) und

- G2N (Government-to-NPO/NGO)

künftig eine viel größere Attraktivität für Investoren aus Wirtschaft, Verwaltung und Drittem Sektor gewinnen. Die De-Mail wird also nicht nur für die privaten Nutzer, sondern vor allem auch für die Kommunikation zwischen Unternehmen und öffentlicher Verwaltung bedeutsam werden.

Im zweiten Teil dieses Beitrags gehen wir der Frage nach, ob die e-Identity-Strategie der Bundesregierung eine Alternative zur Online-Durchsuchung darstellen könnte. Die Überlegung dabei könnte lauten: „Wenn wir nicht ‚in’ die Computer der Verdächtigen schauen dürfen, müssen wir eben alle Bürger dazu bringen, ihre Daten freiwillig (!) ‚aus’ dem Computer ins Internet zu verlagern.“

Die Argumentationshilfe dazu soll der Vizepräsident des Bundeskriminalamts (BKA), Jürgen Maurer, beim Europäischen Polizeikongress im Frühjahr 2013 gegeben haben: "Wer im Internet ist, hat die Privatheit verlassen."

(ID:43080803)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/77/96/77965e389847a783a89d16ec537bbdfd/0127091202v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/d7/8ad77a356a43b3c02e85ce72e1f6c2c3/0127092578v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/14/d714ac0a936f45496f02ffb57415bef2/0127092564v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/56/8a56876842cf7ae84ada13c953a057d7/0128659324v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/84/2b/842b3ec97d08ff445b7e2ee1c2c20166/0129087831v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/38/e2/38e2ebee9ca6d8252e67f88dab72cdd3/0129125696v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/39/a9/39a9c9edbf9edbcfdf7e01d87104b924/0129255851v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2a/d2/2ad24b8d60acdfa806bbfa72d91e7443/0129075770v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/5c/3c5c6e99bcdad07637fea060dc2eab27/0127436898v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/01/c3/01c3f3c0dcae9a2d0deb51890bcf31f8/0128772245v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e3/48/e348498d4582bb6d2bd6993b70462a5b/0129264709v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/22/9a22abecd3b81745aafb5167c9a4eed5/0129101394v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c6/7e/c67ee3c3d518dfe5a48378e20a95fde5/0129075400v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/db/1ddbdc9047cbd3cd27d7cb0efca62bc4/0128713610v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/22/5d/225d1d7930c9090fe8fbf68e9d3465c2/0129163513v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/1d/0c1d11fd4db504d22e5e49ede52d9f70/0128678308v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/1b/7b1b6408a02a8308f697aee84799029c/0128685819v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c6/f9/c6f9ca1f06e343a3a49c5f065438b451/0126593157v1.jpeg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1804200/1804272/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1804200/1804284/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1801500/1801554/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1801500/1801534/original.jpg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/68/2d/682dd583dcc4c/fsas-afc-horizontal-2-positive-rgb-nov24.png)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/60/51/6051ee3ab9254/v2-screen-m.png)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/4b/244bbf96944616e50c2b2cb8dc22e926/0126631525v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/9e/719efb4d53e053af044548f9aa843de7/0125603899v2.jpeg)